Por el equipo de Capacidad de Campo

“Nos dimos cuenta de que la semilla no era solo un insumo: era una trinchera. Y estábamos dentro.” — Testimonio ficticio de Martina Gómez, campesina de Jujuy.

La semilla, ese núcleo diminuto de vida, guarda en su interior no solo el potencial de un alimento, sino la memoria genética de siglos de adaptación, cultura y soberanía. Sin embargo, desde hace décadas se libra una batalla silenciosa en torno a su control. Una batalla que se oculta entre tecnicismos jurídicos, avances biotecnológicos y tratados internacionales, pero que tiene consecuencias directas en los territorios y en el plato de cada familia.

Este artículo propone una crónica profunda y crítica sobre el destino de las semillas nativas en América Latina, los intereses que avanzan sobre ellas y las resistencias que, desde el anonimato, intentan preservarlas.

I. Las semillas no se venden, se protegen

Para comprender esta disputa, hay que remontarse a la Revolución Verde de mediados del siglo XX. En ese momento, países del Norte Global promovieron la intensificación agrícola en el Sur bajo la promesa de “acabar con el hambre”. En la práctica, se trató de un paquete tecnológico que incluyó variedades híbridas, fertilizantes, plaguicidas y maquinaria, desplazando prácticas ancestrales y diversidades locales.

El modelo impulsó la dependencia: el agricultor pasó de guardar sus semillas a comprarlas año tras año. Así nacieron las primeras formas de privatización de un recurso que hasta entonces se consideraba bien común.

“Cuando llegó el híbrido, dejó de valer la semilla del abuelo. Nos decían que era vieja, que ya no rendía”, recuerda don Jacinto, productor de maíz de Misiones (testimonio reconstruido).

Con los años, ese modelo se profundizó. La aparición de las semillas genéticamente modificadas (GM), la expansión de monocultivos como la soja y el trigo, y la consolidación de gigantes agroindustriales que controlan la genética marcaron un nuevo capítulo.

II. El ajedrez global por los recursos genéticos

América Latina representa apenas el 10% de la superficie cultivada del mundo, pero contiene más del 40% de su biodiversidad agrícola. Esta contradicción geográfica es también un problema político.

Corporaciones multinacionales —algunas con más presupuesto que los propios estados— invierten millones en acceder, mapear y patentar genes de interés agronómico. A veces lo hacen a través de bancos de germoplasma, otras mediante acuerdos público-privados, y muchas veces, simplemente, recolectando sin consentimiento.

Este fenómeno se conoce como biopiratería: la apropiación de recursos biológicos y conocimientos tradicionales sin compartir beneficios. Aunque existe legislación internacional que intenta regularlo —como el Protocolo de Nagoya— en la práctica, las asimetrías son abismales.

“Hoy el valor ya no está en el grano, sino en el gen. Y ese gen vale millones”, explica (ficticiamente) la genetista Silvia Ferreira, investigadora de un centro público de Brasil.

III. ¿Qué se juega en América Latina?

La pregunta sobre “quién nos robará la semilla” no es solo retórica: detrás hay una disputa de poder.

Las semillas criollas y nativas, adaptadas por siglos a condiciones locales, poseen características que el mejor laboratorio no puede replicar fácilmente: resistencia a sequías, rusticidad, sabores únicos, tiempos de maduración específicos.

En un contexto de crisis climática y agotamiento de suelos, las empresas vuelven a mirar hacia los genes silvestres que una vez descartaron. Pero ahora lo hacen para cruzarlos, editarlos y patentarlos.

“Te piden que les muestres el poroto que aguanta el granizo, y después aparece en un paquete con código de barras”, ironiza un técnico extensionista de Salta, que pidió no ser identificado.

IV. Normas, tratados y trampas

Uno de los mecanismos de control más efectivos es el legal. A través de leyes de propiedad intelectual, convenios internacionales como el UPOV (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales) o registros de semillas obligatorios, se limita la circulación de variedades no registradas.

En muchos países, guardar semilla de una variedad protegida es ilegal, incluso si es para uso propio. Algunas propuestas extremas, como la UPOV 91, prohíben hasta el intercambio informal entre campesinos.

“No es que no podamos sembrar: es que nos quieren hacer sentir delincuentes por hacerlo”, dice un dirigente rural del sur de Colombia.

Argentina ha sido escenario de varias discusiones parlamentarias sobre estas leyes, enfrentando la presión de grandes empresas, embajadas extranjeras y organismos multilaterales. Hasta ahora, la resistencia de redes campesinas, universidades y pequeños productores ha evitado su aprobación.

V. La resistencia dispersa

En medio de este escenario, emergen estrategias de defensa, muchas veces invisibles para el gran público:

- Ferias de semillas: encuentros donde productores intercambian variedades sin intermediarios.

- Bancos comunitarios: espacios autogestionados donde se conserva y multiplica germoplasma local.

- Redes de guardianes: personas que dedican su vida a cultivar y proteger ciertas variedades tradicionales.

- Protocolos comunitarios: herramientas jurídicas elaboradas desde los territorios para proteger los saberes ancestrales.

“Mi abuela me dejó su semilla de papa andina y su receta para hacerla rendir. Eso es lo que yo cuido, no es negocio, es legado”, cuenta (de manera simbólica) Elena, agricultora en Cusco.

Además, existen científicos, fitomejoradores y técnicos que, desde el ámbito público, trabajan para democratizar el acceso a la genética. Programas de mejoramiento participativo, plataformas de datos abiertos y convenios con pueblos originarios son parte de una nueva ética de la ciencia.

VI. Las nuevas amenazas: edición génica y digitalización

El futuro plantea desafíos aún más complejos. La edición génica (CRISPR, TALEN, etc.) permite modificar genes sin introducir ADN externo, por lo cual muchos países no las regulan como transgénicos. Eso abre una puerta peligrosa: pueden patentar variedades que son genéticamente idénticas a las nativas, pero con cambios invisibles.

Por otro lado, la digitalización de secuencias genómicas y su inclusión en bases de datos abiertas genera una paradoja: más acceso, pero también más riesgo de apropiación sin consentimiento.

“No hace falta llevarse la semilla: basta con subir su genoma a la nube”, advierte un informe del Grupo ETC.

VII. ¿Qué podemos hacer? Una agenda para el presente

- Revalorizar las semillas nativas: Desde la escuela, el comedor comunitario, el INTA o la feria, todas las instancias educativas deben incluirlas como patrimonio cultural.

- Apoyar legislaciones protectoras: La soberanía genética necesita leyes que reconozcan y protejan el derecho a guardar, intercambiar y cultivar semillas.

- Fortalecer la ciencia pública: Un país sin biotecnología pública está condenado a pagar royalties eternamente.

- Tejer redes regionales: La defensa no puede ser solo nacional. Compartir estrategias entre países del Sur es clave.

- Vincular campo y ciudad: La semilla también es urbana. Quienes comen también deciden.

VIII. Epílogo: el brote rebelde

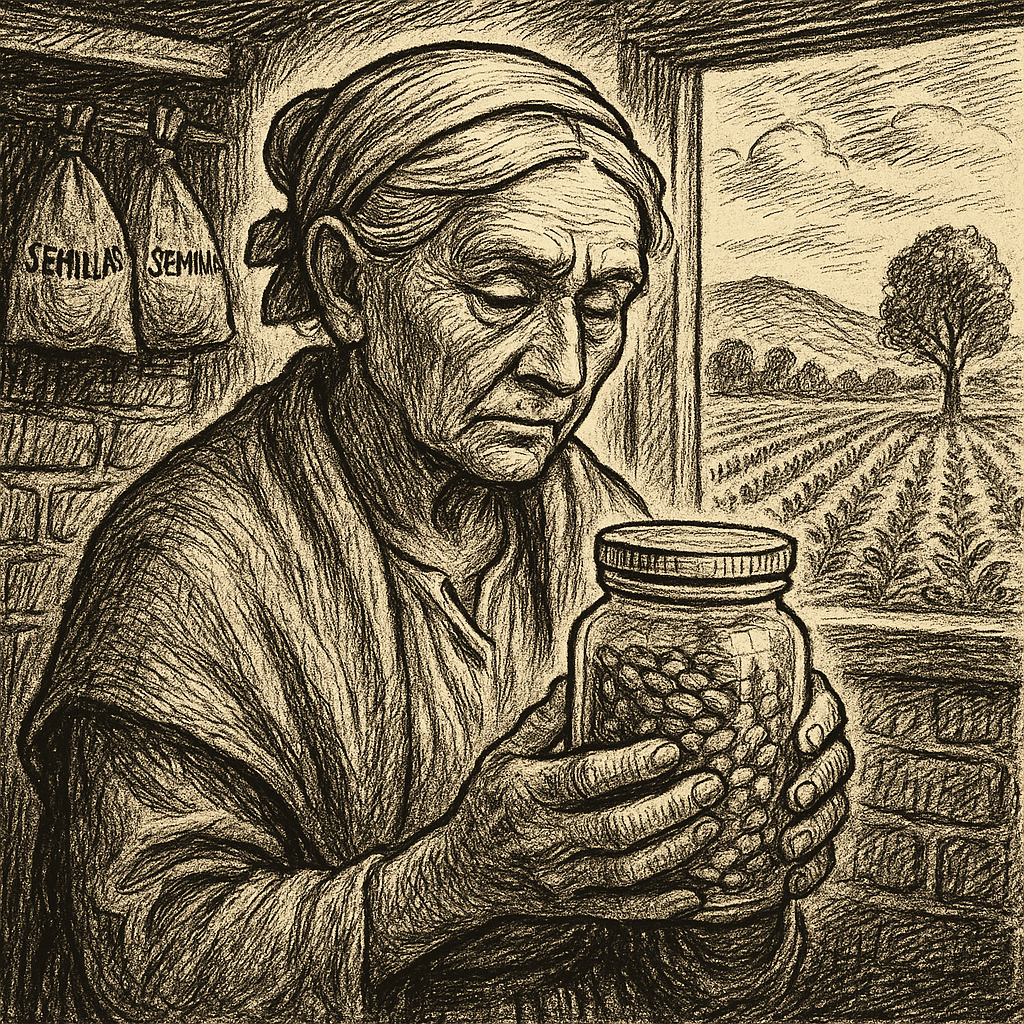

En algún rincón de América Latina, una mujer guarda una semilla en un frasco de vidrio. La recibió de su madre, quien la había rescatado del olvido. Esa semilla no está registrada, no es propiedad de nadie, pero alimentará a su familia, resistirá la sequía, y quizá, algún día, despierte en otro campo.

Esa es la verdadera revolución: la que germina sin permiso.

Capacidad de Campo es una plataforma que cree en la soberanía, en la memoria y en el poder del conocimiento colectivo. Si este artículo te hizo pensar, compartilo. Porque las semillas no se regalan… se defienden.