Por el equipo de Capacidad de Campo

“Ya no se trata solo de cruzar plantas: ahora cortamos, pegamos y rediseñamos genes. Pero nadie parece preguntar por qué ni para quién.”

— Entrevista ficticia a Dr. Martín Alzúa, genetista molecular, Argentina.

Una semilla ya no es solo el punto de partida de un cultivo. Es, cada vez más, una plataforma de tecnología de vanguardia. Las nuevas herramientas de edición génica, como CRISPR, permiten modificar de forma precisa el ADN de plantas para lograr mayor rendimiento, resistencia al estrés hídrico, tolerancia a plagas o incluso atributos estéticos. Pero mientras esta revolución avanza en silencio en los laboratorios de América Latina, el debate público brilla por su ausencia.

¿Quién guía este proceso? ¿Qué marcos normativos lo regulan? ¿Qué oportunidades abre… y qué puertas cierra?

Este artículo propone una mirada crítica sobre el desarrollo de la biotecnología en la región, enfocándose en la edición génica como nuevo paradigma. A través de entrevistas simuladas, datos reales y una narrativa reflexiva, buscamos encender la discusión que aún no se está dando.

I. De la transgénesis a la edición génica: una nueva era silenciosa

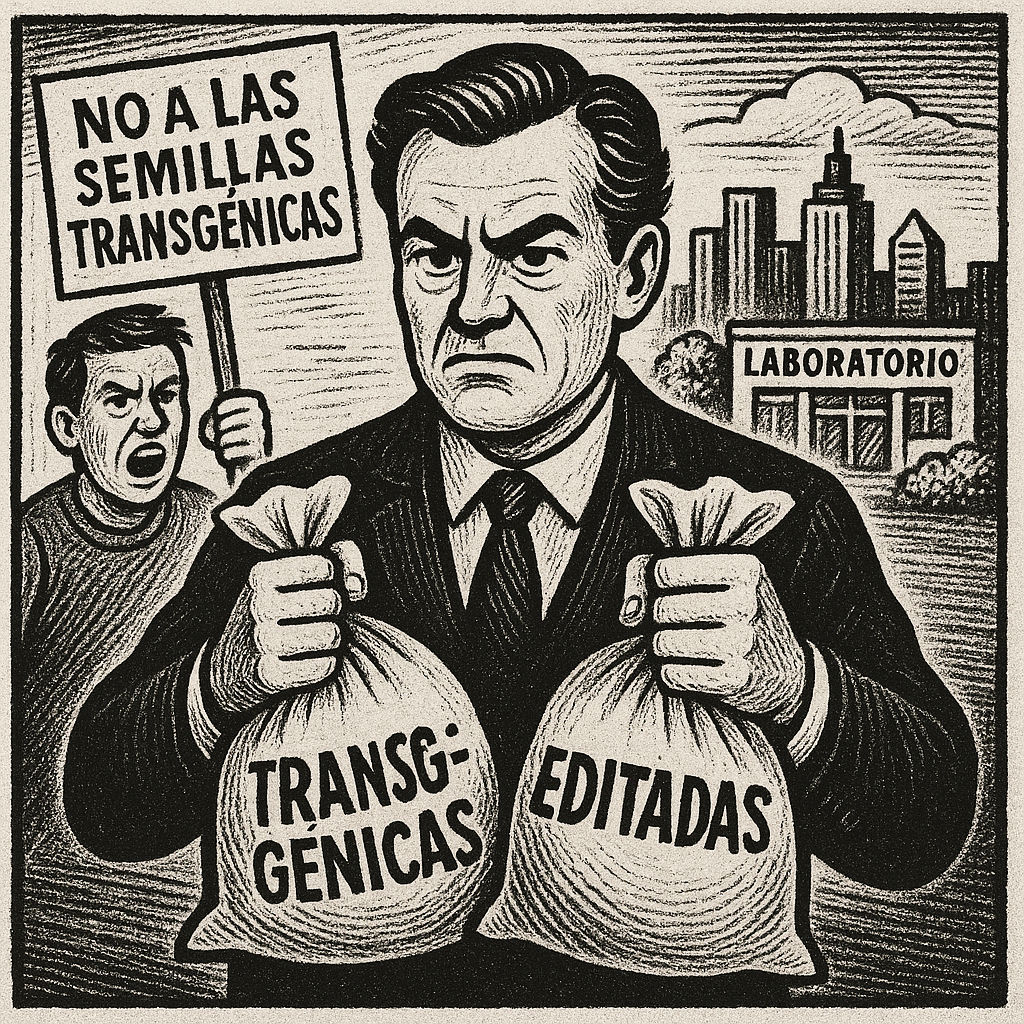

Desde los años 90, los cultivos transgénicos han sido objeto de intensos debates. El famoso “maíz Bt” o la “soja RR” marcaron un antes y un después en la agricultura global, y América Latina fue zona de prueba y expansión.

Sin embargo, los nuevos desarrollos biotecnológicos ya no implican necesariamente insertar genes de otras especies (transgénesis), sino editar los propios genes del cultivo. El caso más conocido es CRISPR-Cas9, una herramienta de edición que actúa como un bisturí molecular.

“Con CRISPR, ya no hablamos de organismos genéticamente modificados, sino de eventos editados. Y eso cambia todo desde lo técnico… y lo legal”, explica (ficticiamente) Carla Medina, biotecnóloga en México.

Algunos países no consideran las plantas editadas como transgénicas, lo que facilita su aprobación comercial. Esto ha desatado una carrera silenciosa entre empresas por registrar eventos antes que sus competidores.

II. América Latina: terreno fértil para los nuevos genes

La región está viviendo una explosión de investigación en edición génica. Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay y Chile ya cuentan con eventos desarrollados localmente, algunos en vías de aprobación y otros aún en fase experimental. Ejemplos:

- Argentina: trigo tolerante a sequía y soja con mejor perfil de aceites.

- Brasil: caña de azúcar sin lignina y tomate rico en antioxidantes.

- Uruguay: arroz resistente a enfermedades.

- Colombia: plátano y yuca editados para resistencia a virus.

- México: proyectos experimentales en maíz nativo (con fuertes controversias).

“La edición génica nos permite resolver problemas históricos de la agricultura tropical sin depender de multinacionales”, afirma (ficticiamente) la investigadora María Teresa Vásquez del INIA (Uruguay).

El potencial parece enorme. Pero no todo es tan transparente.

III. Oportunidades reales, preguntas pendientes

Desde una perspectiva productiva, los beneficios son claros: menos insumos, cultivos más resilientes, mejora de calidad, reducción de pérdidas. También hay entusiasmo por el desarrollo local de tecnología, que rompe con la dependencia histórica de empresas extranjeras.

Sin embargo, también emergen dudas:

- ¿Quién define las prioridades de investigación?

- ¿Qué modelos agrícolas se reproducen?

- ¿Se protege la biodiversidad?

- ¿Existe consentimiento informado en comunidades que podrían verse afectadas?

“Nos dijeron que la nueva papa era mejor. Pero no nos preguntaron si queríamos cultivarla”, denuncia (ficticiamente) Lucía Huamán, productora andina en Perú.

IV. Normativas dispersas, ausencia de brújula común

Uno de los grandes problemas es la falta de marcos regulatorios claros y coordinados. Cada país define por separado si un evento editado es considerado transgénico o no. En muchos casos, esto se decide por vía administrativa, sin debate parlamentario ni consulta pública.

- Argentina fue pionera en definir que si no hay ADN externo, no se considera transgénico.

- Brasil tomó un camino similar, con el aval de la CTNBio.

- México presenta contradicciones: se prohíbe el maíz transgénico pero se estudian eventos editados.

- Chile y Uruguay avanzan con proyectos, pero sin marcos legales específicos.

“La edición génica llegó antes que la ética, antes que la ley, antes que la discusión pública”, sostiene (ficticiamente) Agustín Marenco, abogado especializado en bioética (Argentina).

V. La promesa de la soberanía tecnológica

Un argumento frecuente entre defensores de la edición génica es que esta tecnología democratiza el acceso: es más barata, más rápida y permite a universidades, institutos públicos y cooperativas desarrollar sus propias variedades.

Y, en parte, eso está ocurriendo.

“Hoy un laboratorio universitario puede editar un tomate sin esperar años ni millones en inversión”, afirma (ficticiamente) la Dra. Bruna Oliveira, EMBRAPA (Brasil).

El problema es que la infraestructura, el conocimiento técnico y el acceso a fondos aún están concentrados. Y muchas veces, incluso los desarrollos públicos se licencian luego a empresas privadas.

VI. Lo que no se debate

Más allá de lo técnico, hay una serie de cuestiones profundamente políticas que no están en la agenda:

- ¿Quién controla las semillas editadas? Si tienen propiedad intelectual, ¿se puede guardar, intercambiar?

- ¿Cómo se impacta la diversidad genética? ¿Desaparecerán variedades locales si no son “mejoradas”?

- ¿Qué pasa si se escapan al ambiente genes editados?

- ¿Y si una empresa edita un gen ya presente en una variedad nativa y lo patenta?

“Están editando genes que existen en nuestras papas desde hace siglos, y ahora dicen que son suyos”, denuncia (ficticiamente) una ONG de Ecuador.

VII. Entre la fascinación y el riesgo

La biotecnología genera fascinación: el sueño de diseñar cultivos a medida, resistentes a todo, eficientes, estables.

Pero también hay riesgo en avanzar sin frenos. En muchos países, el entusiasmo por atraer inversiones tecnológicas lleva a relajar controles, eliminar evaluaciones de impacto ambiental, y priorizar la aprobación rápida.

“Nos estamos tirando de cabeza en algo que ni siquiera entendemos del todo. Y el costo puede pagarlo la biodiversidad”, alerta (ficticiamente) un científico de CONABIA.

VIII. Casos límite: el futuro ya llegó

En la región ya existen startups que ofrecen edición génica “a pedido”. Por una tarifa, editan un cultivo menor para un productor. En paralelo, empresas estadounidenses, chinas y europeas instalan filiales en América del Sur para aprovechar regulaciones laxas.

También hay interés en usar edición génica en cultivos forrajeros, forestales y especies silvestres.

“¿Qué pasará cuando se editen árboles o malezas? ¿Quién responde si hay un desbalance ecológico?”, se pregunta un ecólogo argentino.

IX. ¿Y la sociedad?

La mayor paradoja: mientras los laboratorios diseñan el futuro de la agricultura, la sociedad no participa del debate.

No hay campañas de comunicación pública, no hay consultas, no hay foros. Solo cuando aparece un escándalo o una filtración, el tema llega a los medios.

En zonas rurales, muchos productores ni saben que existe la edición génica. En las ciudades, se asume que si no es transgénico, no hay riesgo.

“Hay una biotecnología invisible que avanza sin que nadie le pregunte nada”, resume una periodista agroambiental en Rosario.

X. ¿Qué camino tomar?

El desafío no es frenar la biotecnología, sino darle sentido, dirección y límites. Eso implica:

- Construir marcos legales participativos.

- Promover investigación pública sin fines de lucro.

- Fomentar la transparencia de datos y ensayos.

- Reconocer y proteger la biodiversidad nativa y los saberes campesinos.

- Impedir la privatización abusiva del conocimiento genético.

- Crear espacios de debate social real, con voz ciudadana.

Epílogo: la brújula que falta

Tal vez el mayor riesgo no sea la edición génica en sí, sino avanzar sin rumbo. Sin brújula ética. Sin consensos. Sin regulación.

Porque lo que está en juego no es solo el ADN de una semilla. Es el ADN de los modelos agrícolas que queremos para el futuro. ¿Queremos independencia tecnológica? ¿O más dependencia? ¿Queremos cultivos editados para resistir el cambio climático? ¿O queremos evitar el cambio climático desde la raíz?

Lo biotecnológico no reemplaza lo político. Y en esta discusión, la semilla también tiene voz. Solo falta que la escuchemos.